|

姫路城 |

|

姫路城は、播磨の守護、1331(元徳3)年、赤松則村(法名 円心)が砦を築いたのがはじまり。その子、貞範が1348(正平3)年頃に、居城として築城した。

後醍醐天皇が鎌倉幕府打倒を掲げて挙兵した元弘の乱において、元弘3年(1333年)1月21日、後醍醐天皇の皇子護良親王の令旨を受けて反幕府勢力として挙兵。次々と六波羅軍を迎え撃ちながら東上し、最終的に足利尊氏、新田義貞らが反幕府勢力と寝返ったことで鎌倉幕府は滅亡した。

その後、室町時代を通しては赤松氏の城で、その家臣、小寺氏が入っていた。1545(天文14)年、小寺氏は御着に城を新たに築き、姫路城には、小寺氏の家臣、黒田職隆(黒田官兵衛の父)が入った。

1577(天正5)年、信長の命で秀吉が、三木城別所氏を滅ぼし、姫路城に入り、3層の天守閣を築いた。この姫路城を拠点に中国の毛利勢と戦うことになる。

1582(天正10)年、本能寺の変が起こり、備中高松城を水攻め中だった秀吉がこの姫路城を経由し、山崎まで向かったのは言うまでもない。世に言う中国大返しである。

秀吉は天下人となった後、大坂城を居城とし、姫路城には、羽柴秀長、ついで木下定家が入封させ、1600(慶長5)年、関ヶ原の戦いで戦功をたてた池田輝政が入封、このとき、9年の歳月をかけ本格的に拡張し、現在の5層6階地下1階の天守閣を築いた。

池田氏のあと、本多忠政が入城し、西の丸、三の丸と増改築を行い、郡山松平氏、山形松平氏、榊原氏、越後松平氏、再び本田氏、榊原氏と経て、1749(寛延2)年、酒井氏が入封、明治を迎えた。

1869年 明治2年に酒井忠邦、版籍を奉還し、姫路城は国有に。

その後国宝に指定される。1993年 平成5年 ユネスコの世界文化遺産に登録される。

1956年 昭和31年に昭和の大修理を行い、2009年 平成21年 平成の修理を行った。

池田時代の拡張は、52万石という規模に合わせてのものと、毛利家という豊臣大々名と九州四国を含めた西国探題の目的が背景にある。そのため播磨、備前、淡路を一族で固めた三国支配をしていくのだが、これにちなんで三国濠という名が城内の貯水池に残る。

秀吉時代の天守や石垣は、現在の天守群ほか、多くの建物に転用され、中でも乾小天守は用材の多くがその転用材であることが判明されている。今は3つの小天守とそれを結ぶ渡櫓、大天守、もと豊臣秀頼の正室、千姫ゆかりの西の丸長局や化粧櫓ほか、城門も多数現存しており、近年、世界文化遺産となって、日本の城で最も優美な城として世界に親しまれている。

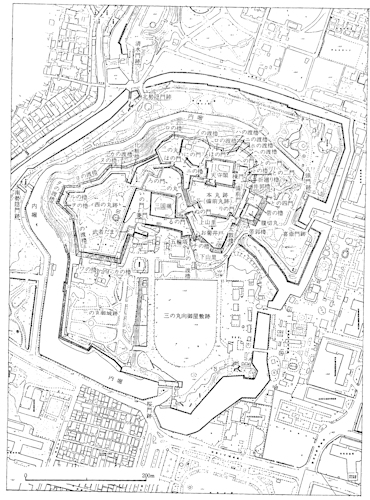

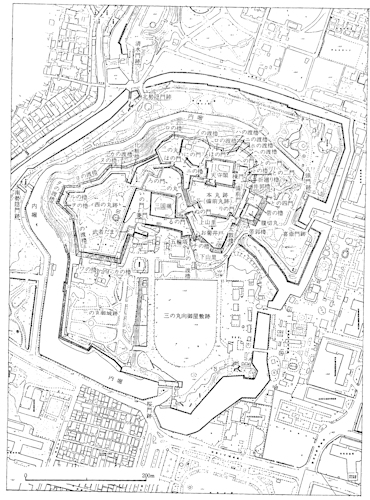

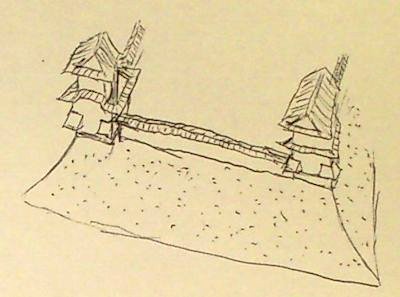

姫路城の縄張は、防御線が3重の螺旋。これは江戸城と姫路城にしか類例のない形式。

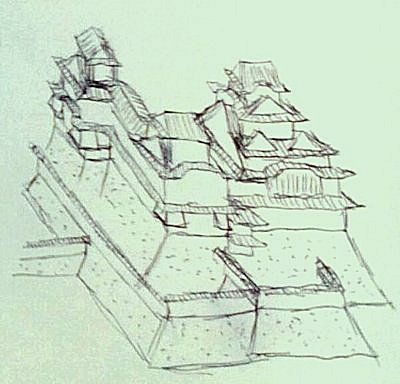

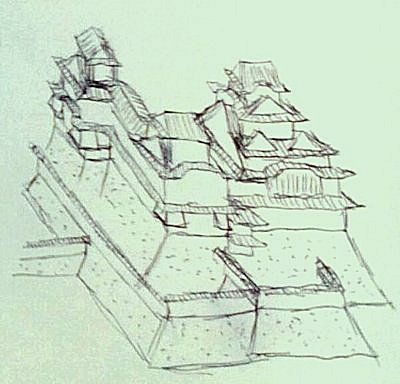

大天守は5重6階、3つの小天守と渡り櫓でつながる連立式

なお、姫路城の詳細は姫路市の姫路城公式HPに詳しい

|

|

|

|

|

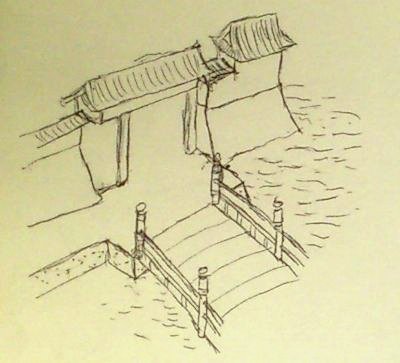

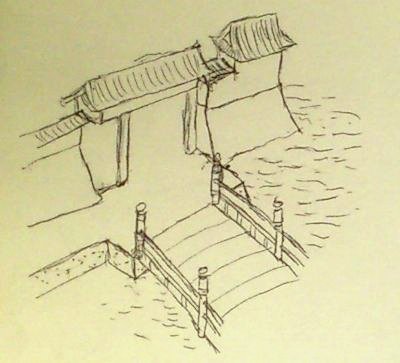

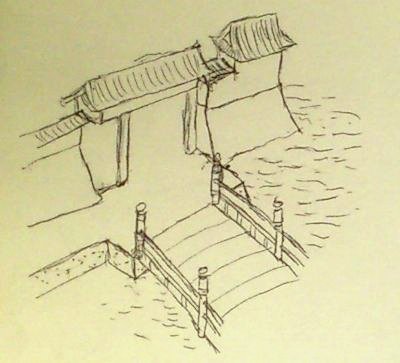

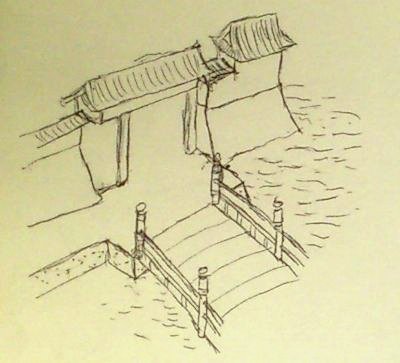

| 桜橋から大手門へ |

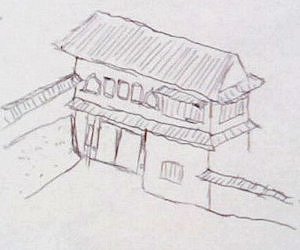

大手門と桜橋(当時) 現在とは配置と大きさが若干異なる |

|

|

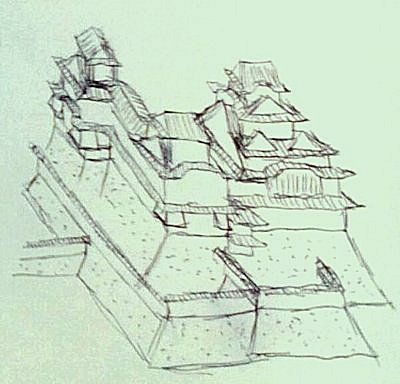

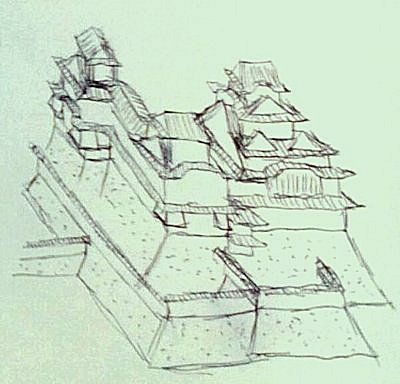

| 西の丸から大天守を見た |

|

|

|

|

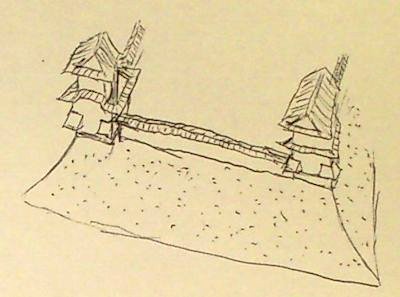

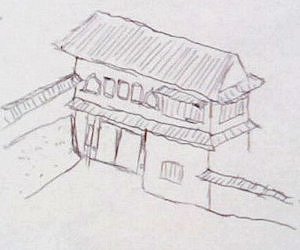

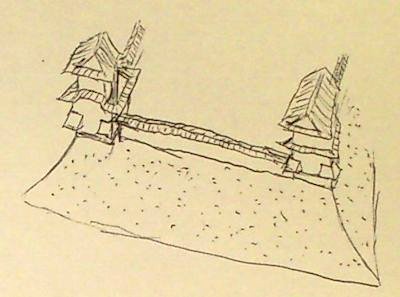

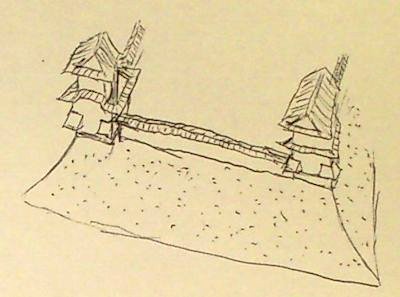

| 西の丸 左奥がワの櫓 右前がカの櫓 |

ワの櫓(左)、カの櫓(右) 囲まれる領域が西の丸 |

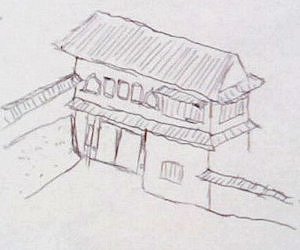

ワの櫓 |

|

|

| 左からリの二渡櫓、リの一渡櫓、チの櫓(夜景モード) |

左からリの二渡櫓、リの一渡櫓、チの櫓 |

|

|

| 菱の門 |

|

|

| 三国濠 |

ろの門 |

|

|

化粧櫓 不定期に公開されることがあるとのこと

このときは立ち入り禁止でした |

ヌの櫓(左)と化粧櫓(右) |

|

|

| にの門とろの櫓 |

|

|

| 帯櫓 |

お菊井戸 |

|

|

喜斎門跡

姫路城の搦手門。現在は石垣のみ |

|

|

|

| 上山里下段石垣 秀吉時代の石垣が残る |

大天守、西小天守、乾小天守

連立式です |

画像庫

|

|

| ヌの櫓(左)と化粧櫓(右) |

大手門と桜橋(当時) 現在とは配置と大きさが若干異なる |

|

| 大天守、西小天守、乾小天守 |

|

|

| 菱の門 |

にの門とロの櫓 |

|

|

| ワの櫓(左)、カの櫓(右) 囲まれる領域が西の丸 |

左からリの二渡櫓、リの一渡櫓、チの櫓 |