|

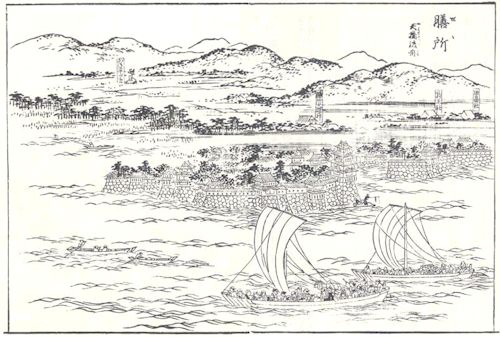

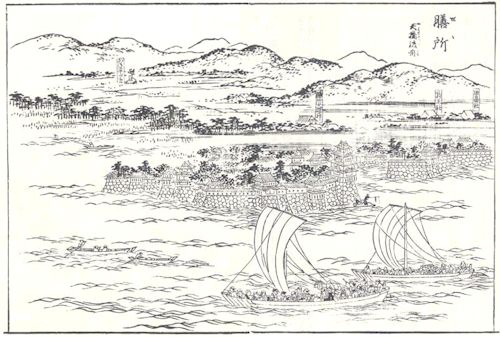

膳所城 |

琵琶湖にかかる瀬田の唐橋は東海道, 中山道に通じ, 源平時代より東西をつなぐ要所であった

信長, 秀吉が琵琶湖ネットワークを作ったのと同様, 徳川家康が第一弾に取りかかったのが, この膳所城である

大津城が近くの山からの射程距離に入るため, ここ膳所に築城されることになった

設計はやはり築城の名手藤堂高虎

城主は戸田,本多,石川と続いた後再び本多家の所有となり明治を迎えた

明治維新の際には全国に先駆けて廃城した

城趾の遺構はほとんど残っていない

湖中に石垣を築いて建てた水城 本丸と二の丸の間には廊下橋でつながれており, 本丸は四層四重で各郭に櫓があったため その美しさは日本一といわれ「近江名所図絵」にも描かれている

本丸郭内には建築物などは何も無かった

美しかった水城も次第に荒れていき,江戸中後期には狐狸が住まうほどの荒れようであったという

明治の廃城とともに破却

城門は各所に移築

膳所神社(膳所一丁目)表門が、本丸大手門

篠津神社(中庄一丁目)表門が、北大手城門

以上重要文化財

近くには義仲寺(芭蕉庵)

| 近江名所図絵の膳所城 |

|

義仲寺 芭蕉庵 |

|

膳所神社北門

もともと膳所城の東郷長屋門だった |

|

膳所神社正門

膳所城の大手門 |

|

篠津神社表門

膳所城北大手門 |

|

膳所城址公園の入り口の門

城門風にしてあるが,現存や復興門ではない |

|

|

|

本丸天守台の石垣

四層四重の天守が湖水にそびえる水城だった |

| 標高 |

|

| 比高 |

|

| 場所 |

滋賀県大津市本丸町7

|

| 最寄り駅 |

京阪石山坂本線 膳所本町駅 |