| 古河城 |

古河地方は、鎌倉時代、源頼朝の家臣、下河辺氏がこの地を支配し、幕府の北の守りとして軍事上政治上にも重要な地点として栄えてきた

やがて室町幕府の時代となり、足利尊氏の子基氏が関東管領(鎌倉公方)となって、関東を支配していたが、将軍家との折り合いが悪くなり、四代持氏が永享の乱で将軍義政と争い、五代成氏が執事上杉憲忠と対立、追われて1455年に鎌倉から古河に居城し、古河公方と称した

成氏は結城・佐竹氏を始め関東の豪族の支持を受けたので、形勢は一変、古河は関東の政治文化の中心地となり、古河公方時代が5代128年にわたって続いた

歴代の公方達は、古河に鎌倉文化を移入した

その規模は鎌倉には及ばなかったが、古河の文化も大いに進み、文化人も数多く集まった

永禄年間には、関東管領の名の下に進出をもくろむ上杉謙信と北条氏康が公方擁立争いのために本城を奪い合う

その後、関東は後北条氏が勢力を拡大すると、古河公方もその庇護のもとにおかれた

5代義氏の代になると、後盾となっていた北条氏も秀吉に亡ぼされ、古河城には徳川家康に従って小笠原秀政が入部し、古河城の修復・拡張を行った

家康が江戸幕府を開き、天下の政治をとるようになると、古河は奥州街道筋と水路の要地となり、東北方面の守りとして重要な位置を占めるようになった

そのため、古河藩主には土井家含め、有力な譜代大名が配置された

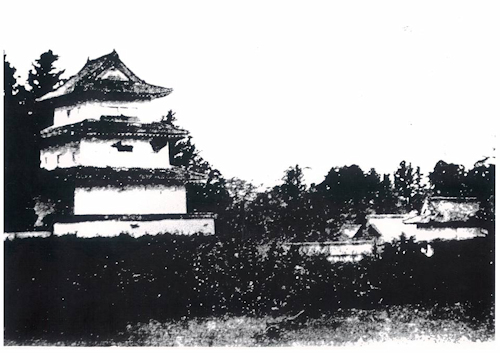

特に、土井利勝は、歴代城主の中でも最高の禄高で、三階櫓などを築いて古河城を最大に拡張し、大老職を勤めた重要人物だった

明治に入り、廃城令にともない城は破却され、また、渡良瀬川の洪水対策の流路変更工事に伴い、遺跡もほとんど残っていない

わずかにと堀の一部が残っているのみ

古河市観光協会サイト、こがナビへ

静御前

源義経の愛妾静御前は最初に義経を慕って鎌倉を出て、奥州へ向かうまでの記録は見られるが、その先は不明

一説によると病を得、古河を最期に亡くなったとも言われている

古河市内の光了寺に、静女の守本尊、蛙蟆龍(あまりょう)の舞衣、義経形見の懐剣、鐙などが保存されている

蛙蟆龍(あまりょう)の舞衣は後鳥羽院の頃、日照りに見舞われた時に、静がこの御衣を与え、その御衣で舞ったところ、たちまち大雨が降ったという

JR宇都宮線栗橋駅前に静御前のものと伝わる墓がある

市内には、義経の死を耳にし、橋の上で奥州行きを思案したと言われる思案橋、静結びの柳、静の椿などの静御前ゆかりと伝わる遺跡がある

土井利勝

古河藩を治めた11家 12回のうち最も長かった土井家

その歴代土井家藩主のうち、特に土井利勝は、歴代城主の中でも最高の禄高で、三階櫓などを築いて古河城を最大に拡張し、幕閣最高の大老職まで勤めた

土井利位

雪の結晶を研究、『雪華図説』を刊行

部屋住みの身であったが古河藩8万石を継ぐ

大坂城代、京都所司代、江戸城西之丸老中と、幕府の要職を歴任している

天保10年(1939)本丸老中に昇進、水野忠邦を助けて天保改革を行う

水野忠邦失脚後は老中首座となり、幕府財政の再建につとめた

引退後は、古河藩内の財政改革を行った

蘭学者であった家老鷹見泉石の協力の下、二十年にわたり雪の結晶を観察し、十四か条の雪の効能と八十六種の雪の結晶を『雪華図説』『続雪華図説』にまとめ出版した

雪についてまとめた書物は当時少なく、庶民にも雪華模様の衣装が流行した。そのため、「雪の殿様」の愛称で親しまれた

鷹見泉石

蘭学者

古河藩士、家老

蘭学者

外国の危機意識が高まる幕末にいち早く目をむけた

渡辺崋山筆の「鷹見泉石像」という絵画は国宝に指定されている

藩主利位が大阪城代であった折りにおこった「大塩平八郎の乱」では鎮圧にあたった

熊沢蕃山

陽明学者の中心人物

もと岡山藩の藩士であったが、治水農業指導等で改革したが、藩内での反発を買い、また幕府の儒学の内、奨励されたのは朱子学であり、批判され岡山藩を出奔

京都→大和郡山藩と転々とし、治水指導などをするも、幕政批判の書物を出版したとして、古河藩に禁固となる

しかし、古河藩でも知識と技術が重宝されたらしく領内の指導などをしていたという

徳源院

古河公方五代目足利義氏と息女氏姫と足利義親(氏姫の子)の墓がある

古河公方公園

(古河総合公園)古河公方の居館があった

現在は運動公園となり、その中に碑が残る

正定寺

土井家歴代の墓所

土井家藩主中最高の禄高と地位となった土井利勝開基によるもので、土井家の廟所となっている

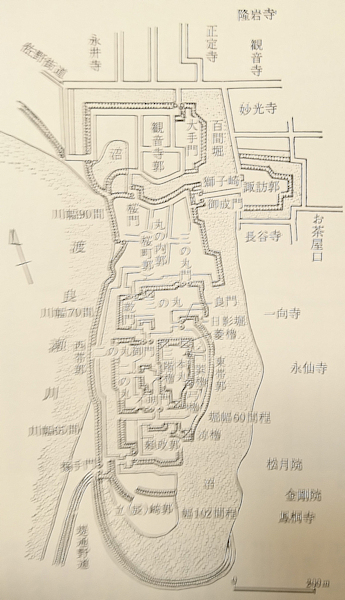

城の構造

城の遺構がほとんど残っていないため、位置関係などを把握するのが困難

本丸には本丸御殿や御三階櫓(事実上の天守)があったという

古河史楽会のHPにくわしい城の様子やgoogle earth(旧バージョン)で見れる3D再現等が見られます

正保城絵図(江戸期に幕府に提出した書類)より

三階櫓古写真(古河歴史博物館より)

古河城追手門碑

古河城諏訪曲輪の碑

この真上が古河城歴史博物館

古河城の出丸

古河城歴史博物館

古河城獅子ヶ崎土塁

数少ない古河城の残っている遺構

古河城御成門跡

このあたりが、古河城の中心部だった

標高

比高

場所

古河城趾 茨城県古河市中央町3

古河公方居館跡 茨城県古河市鴻巣

最寄り駅

JR古河駅

↓その他本日おすすめの城

城一覧へ

国別検索へ

本陣(TOP)へ