|

会津若松城(鶴が城) |

初めてこの城を築いたのは,葦名直盛である.

その頃は黒川城といった

天正十七年(一五八九)に伊達政宗が葦名氏より摺上原の戦いで勝利した結果,蘆名氏を滅ぼした

この城を攻め取ったが, あまりに粗末な城だったようで, 家臣達が「このように小さく粗末な城では外聞も悪いから普請するように」と進言すると,

「おれは好機が到来したならば関東に押し出ていくつもりだから,こんな粗末な城を普請するつもりなど毛頭無い, それより軍律と軍費の捻出こそ当座の急務だ」と正宗が言ったとか

小田原討伐の後,秀吉により会津は没収, 伊達政宗は岩手県岩出山城(岩出沢城)58万石に減らされた

その後, 会津百万石は蒲生氏郷に与えられる

氏郷は百万石にふさわしい城にすべく, 会津若松城の縄張りを行い, 黒川と呼ばれたこの町を若松と改め, 城を鶴が城と命名した

氏郷死後, 嫡子の秀行は幼少なため会津を守るには不適だとして, 慶長三年,には上杉景勝が入る.

この時, 直江兼続は若松城の西方に神指城を築城し始める

が,関ヶ原の後, 上杉は米沢に移封にされ, 蒲生秀行が六〇万石で再び入城する

その後,蒲生忠郷は痘瘡(天然痘)で死亡し,蒲生家は断絶, 加藤嘉明が入城する

慶長二十年(一六四三)加藤明成は徳川に領地を返上,会津若松城には家光の異母弟,保科正之が入城した

この保科氏は三代正容の時,幕府の名により,松平姓に改姓するが, 会津藩主として代々続き, 明治を迎える

会津藩は最後まで幕府軍として新政府軍に抵抗し,戊辰戦争の時には,最新式の四斤(ポンド)砲でぼろぼろになったが,なお燃えず崩れず,鶴が城の頑丈さが示された

近くには,会津松平家代々の墓,白虎隊自刃の地の飯森山,会津武家屋敷(幕末の会津藩の家老西郷頼母の屋敷だった),

日新館(会津武士道をたたき込んだという会津藩の藩校),国指定名勝御薬園,歴代会津松平藩主の墓など, 観光地には欠かさない

会津若松駅からも観光地を回るバス(はいからさんetc)がたくさん出ていて, 移動も快適である

会津若松城周辺観光サイトへ

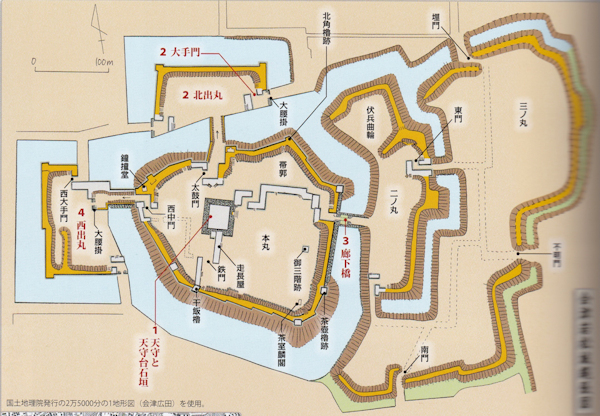

城の構造

蒲生時代には7層であったが,会津地方の大地震で崩れ,加藤時代には5層になった.

現在の復元天守は, 明治の古写真を元に復元された物で, 加藤時代のものと思われる.

今も堀,石垣,土塁などが残る

|

左上

|

右上

|

| 左下 |

右下 武者走り

|

|

南走り長屋 天守台より |

|

廊下橋 二の丸より本丸を見る |

|

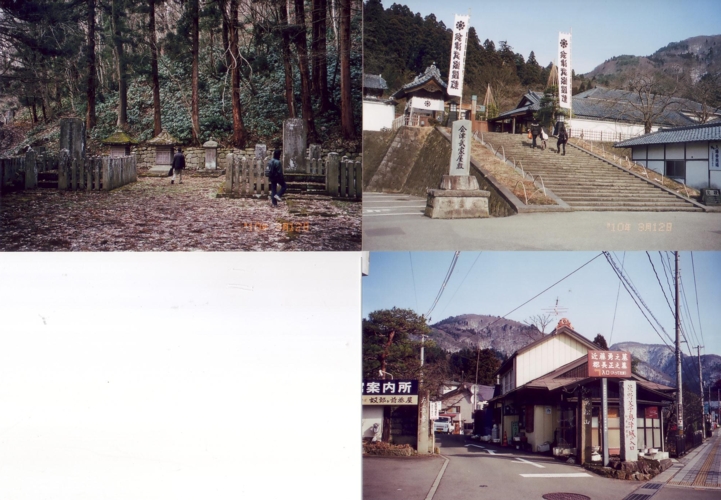

左上

歴代会津藩主松平家の墓

容保の墓もある

|

右上 会津武家屋敷

幕末の会津藩の家老西郷頼母の屋敷だった

この息子が黒沢映画の柔道家姿三四郎のモデル?

|

| 左下 |

右下 近藤勇の墓

新撰組近藤勇は板橋で処刑されたが,

逃げ延びる土方が,途中でこの地に

遺髪を埋めたという

|

|

上 御薬園

歴代藩主が薬草を栽培した庭園 |

|

下 白虎隊記念館

旧幕府軍に忠誠を誓う二十人余の少年

達が,城下からの火を鶴が城落城と誤認しここ飯盛山で

自刃した |

| 標高 |

|

| 比高 |

|

| 場所 |

福島県会津若松城追手町 |

| 最寄り駅 |

JR磐越西線会津若松駅からバスなど |